Несмотря на то, что сейчас распространены передовые технологии обогрева помещений, система отопления с естественной циркуляцией весьма востребована. В первую очередь это связано с тем, что она проста в монтаже, а если еще и учитывать нестабильность обеспечения частного сектора электричеством, то становится понятна популярность такой автономной системы отопления .

Как это работает

Сразу стоит сказать, что благодаря особому устройству, система работает без принудительной циркуляции теплоносителя. Движение воды в трубах происходит за счет того, что при охлаждении плотность воды увеличивается, и она стекает к котлу по трубам, установленным под уклоном, выталкивая из него подогретую воду.

Хотя система отопления с естественной циркуляцией может работать без насоса, всё же его лучше поставить. При включенном насосе теплоноситель быстрее проходит по трубам, следовательно, помещение прогревается быстрее.

При выходе из котла вода поступает в разгонный коллектор, доходит по нему до верхней точки и по трубам, установленным под уклоном от котла, охлаждаясь, продолжает свой путь по кругу.

Недостатки и преимущества

Вначале поговорим о недостатках. Такой подход поможет определиться, подойдет ли вам такая система отопления.

- Если в системе нет насоса, то нужно довольно долго ждать, пока горячая вода достигнет батарей и пройдет по ним.

- Неравномерный разогрев радиаторов отопления. Связано это с тем же нюансом – сверху горячая вода, а снизу холодная.

- Монтаж выполняется более дорогими трубами большого диаметра.

- Необходима установка открытого расширительного бачка, вследствие чего вода испаряется и ее периодически нужно доливать в систему. Установка расширительного бачка закрытого типа может ухудшить работу системы.

- Страдает дизайн помещения.

- Нельзя нарушать уклон труб, даже если нужно обойти двери.

- В системе должно быть как можно меньше поворотов.

- При планировании системы отопления без насоса, нужно правильно определить уровень расположения батарей, расширительного бачка и котла, который должен быть установлен в самой нижней точке.

Преимущества

- Электронезависимость. Даже если установлен насос, то при отключении электроэнергии (или при выходе насоса из строя), система отопления продолжает работать.

- Монтаж и дальнейшее обслуживание не требует особых навыков.

- Бесшумность работы.

Виды систем

Как уже говорилось, в самотечной системе отопления не должно быть перепадов по высоте, иначе она просто не будет работать. По этой причине может быть сделано несколько контуров.

Одноконтурная

Здесь всё предельно ясно – одна труба идет от котла, а другая к нему, а между ними подключаются батареи. Представленная схема поможет в этом разобраться.

Одноконтурная система может быть и однотрубной , только в этом случае нужно учесть тот фактор, что каждая последующая батарея в самотечной системе будет чувствительно холоднее предыдущей.

Двухконтурная

Двухконтурные системы могут отличаться направлением движения теплоносителя:

- Со встречным движением.

- С попутным движением.

Чтобы потом не заниматься переделкой, важно еще на этапе планирования выяснить, какой должна быть мощность батареи (или батарей), которая будет установлена в конкретном помещении. Для этого можно воспользоваться одним из двух методов.

По объему

Более точные данные можно получить, учитывая объем помещения. Выполняем замеры и, получив данные по высоте, ширине и длине комнаты, перемножаем их между собой, а результат умножаем на 40 Вт. Учитывая особенности строения, вводим поправочный коэффициент. Для:

- одноэтажного частного дома с неутепленным чердаком – 1,5;

- комнаты с утепленной стеной – 1,1;

- комнаты с неутепленной стеной – 1,3;

Важно учитывать количество дверей и окон.

- Если в помещении есть входная дверь, то к полученной цифре нужно добавить еще 150–200 Вт.

- Если окна небольшие и энергоемкие, то для каждого потребуется еще по 70 Вт.

- Для больших или неутепленных окон нужно добавить по 100 Вт.

По площади

Рассчитывая количество батарей по площади помещения, используется усредненный показатель – 1 кВт на 10 м 2 . По такому же принципу высчитывается мощность приобретаемого для дома котла отопления.

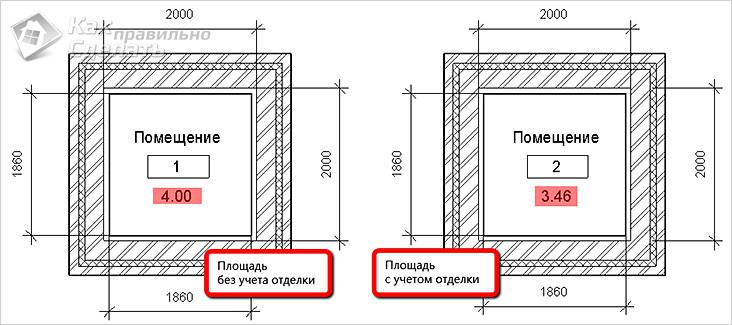

Рассмотрим на примере, как можно произвести расчеты.

- Имеется дом с внутренними габаритами 9×8 м. Умножаем ширину на длину и получаем площадь – 72 м 2 .

- 72 м 2 разделим на 10 (1 кВт на 10 м 2), и получим 7,2 – это мощность котла в кВт.

- Теперь узнаем мощность батареи для помещения 2×4 м.

- Площадь получилась 8 м 2 .

- Пользуясь теми же расчетами, что и для котла, получим цифру 0,8 – мощность батареи в кВт.

Теперь внесем поправки по климатическим зонам. Рассмотрим коэффициенты:

- В Южных регионах – 0,8–0,9.

- Для Крайнего Севера – 1,5–2.

- В зоне Средней полосы – 1,2–1,4.

В нашем примере требовался котел мощностью 7,2 кВт. С учетом коэффициента рассчитаем окончательные данные для Средней полосы:

- 7,2×1,4=10,08.

- Учитывая, что котел должен иметь запас мощности, приобретаем отопительный прибор мощностью 12–15 кВт.

- Таким же образом подходим к подсчетам мощности батареи для использованного в примере помещения: 0,8×1,4=1,12 кВт. Округляем в большую сторону и получаем 1,2 кВт.

Мощность батареи указана в паспорте изделия. Если не уверены в правильности своих расчетов, то приобретите более мощный радиатор, установив на него терморегулятор.

Монтаж

- Как уже упоминалось, котел должен быть установлен в самой нижней точке.

- Ни одна труба не должна находиться ниже уровня входа обратки в наш отопительный прибор. Пренебрежение этим требованием приведет к существенному ухудшению работы отопительной системы.

- На стенах делается разметка расположения труб и радиаторов.

- Выполняется навешивание радиаторов – их положение проверяется строительным уровнем.

- От трубы подачи котла монтируется разгонный коллектор. Это должна быть труба большого диаметра.

- В верхней точке устанавливается открытый расширительный бачок. Если он будет находиться на чердаке, то емкость и трубопровод нужно основательно утеплить.

- Трубы крепятся с уклоном в 1 см на погонный метр трубы. Если нет возможности придерживаться этой нормы, то можно уменьшить перепад до 0,5 см, но не меньше. Нужно учитывать, что с уменьшением уклона трубы, уменьшается КПД всей системы отопления.

- В нужном месте выполняется врезка трубы, идущей к радиатору. В металлическом трубопроводе отвод может быть приварен или подключен через тройник. При работе с пластиковыми трубами нужно пользоваться фитингами, спаивая их , не забывая про краны и терморегуляторы (если их установка предусмотрена).

- В нижней точке системы (обычно это возле котла) нужно установить отвод с краном – через него вода будет заливаться в систему.

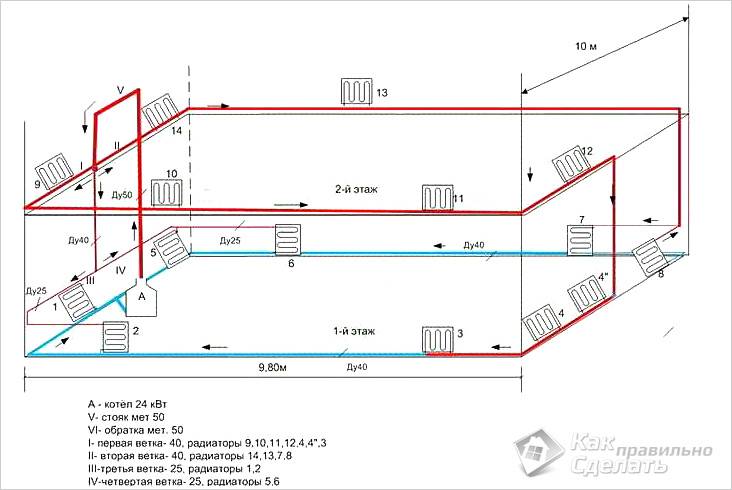

Планируя изготовление самотечной системы в двухэтажном доме, нужно учесть, что подача теплоносителя выполняется на второй этаж, а потом он по стоякам опускается в радиаторы, установленные на первом этаже.

Осталось заполнить систему водой, и, проверив ее на наличие протечек, обогревать помещение, не беспокоясь о том, что могут отключить электричество.

Видео

Посмотрите видео о том, как выполнить расчет отопления с естественной циркуляцией:

В этом видео демонстрируется пример отопления с естественной циркуляцией.

Одной из самых простых является система отопления с естественной циркуляцией. Однако эта простота при отсутствии надлежащего опыта работ с такими системами может «вылезти боком» в процессе эксплуатации.

Отопление с естественной циркуляцией было широко распространено еще десяток лет назад в загородных небольших домах и некоторых квартирах с индивидуальным отоплением. Сейчас же рынок «завоевывают» системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, благодаря возможностям, которые они предоставляют.

Но поговорим все же про водяное отопление с естественной циркуляцией.

Конструкционные особенности системы

Системы отопления с естественной циркуляцией включают в свой состав:

- отопительный котел, нагревающий воду;

- подающий трубопровод, «поставляющий» горячую воду к отопительным приборам (радиаторам);

- обратный трубопровод, по которому вода возвращается в котел;

- нагревательные приборы - радиаторы, отдающие тепло в окружающую среду;

- , предназначенный для компенсации температурного расширения жидкости.

Принцип действия системы

Вода, нагреваясь в котле, поднимается вверх по центральному стояку и по подающему трубопроводу поступает в радиаторы отопления (нагревательные приборы), где отдает часть своего тепла. Далее уже охлажденная вода по обратному трубопроводу вновь поступает в котел и снова нагревается. Затем цикл повторяется, обеспечивая комфортную температуру в отапливаемом помещении.

Для обеспечения естественной циркуляции теплоносителя (обычно воды) в системе горизонтальные части трубопровода монтируются с уклоном не менее 1 см на погонный метр длины горизонтального участка системы отопления.

Горячая вода, вследствие уменьшения своей плотности при нагревании, поднимается по центральному стояку вверх, выдавливаемая холодной водой, возвращающейся в котел. Далее самотеком растекается по подающему трубопроводу к радиаторам отопления. После «пребывания» в них вода также самотеком стекает обратно в котел, вновь выдавливая вверх уже нагретую в котле воду.

Воздух, попавший с теплоносителем в систему, может создать воздушную пробку в радиаторах отопления, но, зачастую, в таких системах отопления с естественной циркуляцией пузырьки воздуха благодаря уклонам трубопровода «путешествуют» вверх и выходят в расширительный бачок открытого типа (бак, контактирующий с атмосферным воздухом).

Расширительный бачок предназначен для поддержания постоянного давления в системе отопления, благодаря тому, что он заполняется увеличившимся при нагревании объемом теплоносителя, который затем «отдает» обратно в систему при понижении температуры жидкости.

Делаем выводы!

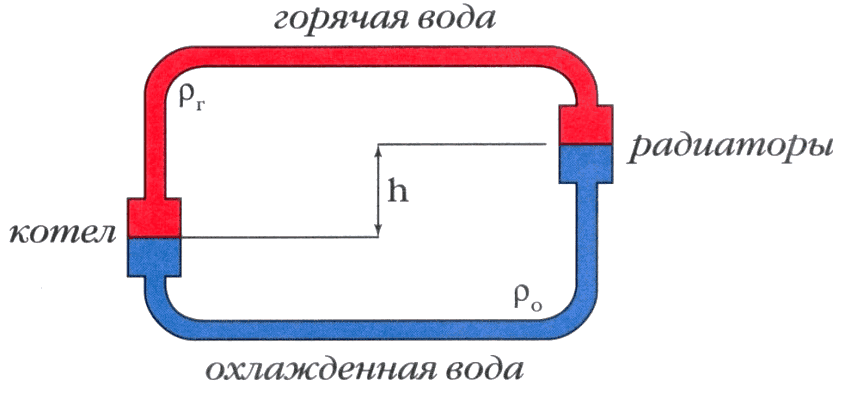

Итак! Подъем воды в системе (стояке к подающей трубе) осуществляется благодаря разнице между плотностями нагретой и охлажденной жидкости. Движение же (циркуляция) поддерживается еще и благодаря гравитационному давлению (обратная труба).

При движении теплоносителя по трубопроводу в системе отопления с естественной циркуляцией на жидкость действуют силы сопротивления:

- трение жидкости о стенки труб (для снижения используются трубы большого диаметра);

- изменение направления движения жидкостью на поворотах, ответвлениях, каналах отопительных приборов (радиаторов).

Основные физические параметры системы отопления с естественной циркуляцией

Циркуляционный напор Рц - физическая величина, определяемая разностью высот центров котла и самого нижнего отопительного прибора (радиатора).

Чем больше разница высот (h) и разница плотностей нагретой (ρ г) и охлажденной (ρ о) жидкостей в системе, тем более качественная и стабильная будет циркуляция теплоносителя.

Р ц =h(ρ о -ρ г)=м(кг/м 3 -кг/м 3)=кг/м 2 =мм.вод.ст.

«Поищем» причину появления циркуляционного напора в системе отопления с естественной циркуляцией в «дебрях» законов физики.

Если допустить, что температура теплоносителя в системе отопления «делает прыжок» между центрами приборов (котла и радиаторов), то есть верхняя часть системы содержит более горячую воду, чем нижняя часть системы.

Плотность (ρ г)(ρ г).

Отсекаем (мысленно) верхнюю часть на схеме контура и… Что мы видим? Знакомую картину со школы - два сообщающихся сосуда, находящиеся на разном уровне. А это приведет к тому, что жидкость с более высокой точки по действием гравитационной силы будет перетекать в более низкую.

Вследствие того, что отопительная система представляет собой замкнутый контур, то вода не выплескивается, а просто стремиться выровнять свой уровень, что приводит к выталкиванию нагретой воды вверх и к дальнейшему ее «самостоятельному гравитационному» пути по системе отопления.

Вывод таков! Основополагающим показателем циркуляционного напора является разница высот установки котла и последнего (нижнего) в системе радиатора. Поэтому в системах отопления частных домов котлы по возможности располагают в подвалах, соблюдая предельную высоту в 3 м.

В квартирных вариантах котлы стараются «углубить» до плиты перекрытия, соответственно «пожарообезопасив» «гнездо» посадки котла в пол.

Согласно формуле, приведенной выше, на циркуляционный напор существенной влияние оказывает и разница плотностей холодной и горячей воды в системе.

Система отопления с естественной циркуляцией является саморегулируемой системой, то есть, например, при повышении температуры нагрева теплоносителя естественным образом (см. формулу) увеличивается циркуляционный напор и, соответственно, расход воды.

При низкой температуре в отапливаемом помещении разница плотностей воды большая и циркуляционный напор достаточно большой. При прогреве помещения теплоноситель уже не так остывает в радиаторах, и разница плотностей нагретого и охлажденного теплоносителя уменьшается. Соответственно уменьшается и циркуляционный напор, уменьшая «расход» воды.

Охладился воздух в помещении? Например, кто-то открыл двери на улицу. Разница плотностей опять возросла, увеличив напор воды.

Недостатки и преимущества систем отопления с естественной циркуляцией

К недостаткам с естественной циркуляцией можно отнести:

- Небольшое циркуляционное давление, которое определяет ограниченное использование таких систем отопления - небольшой горизонтальный радиус действия (до 30 м).

- Большая инертность системы отопления, обусловленная большим объемом теплоносителя в системе и низким циркуляционным давлением.

- Вероятность замерзания воды в , который, обычно находится в холодном (неотапливаемом) чердачном помещении.

Основным преимуществом таких систем является энергонезависимость котлов на твердом топливе. То есть такие системы можно использовать в домах, где отсутствует электроснабжение. Большая инертность системы из-за достаточно большого объема теплоносителя в системе может играть как положительную (некое подобие теплового аккумулятора при «потухшем» котле), так и отрицательную роль - значительное время изменения температуры системы, особенно на стадии запуска.

Виды схем отопления с естественной циркуляцией

Какую систему отопления с естественной циркуляцией теплоносителя Вы выберете? Надеемся правильную!

Видео: циркуляция теплоносителя в системе отопления

Реальность и заблуждения.

Гравитационную циркуляцию, в просторечии ещё называют естественной циркуляцией. Система с гравитационной циркуляцией, отличается от системы с принудительной (насосной) циркуляцией тем, что циркуляция , осуществляется не под воздействием силы электрического циркуляционного насоса, а под воздействием силы гравитации.

Может возникнуть вопрос: «За счет чего же гравитация может заставлять циркулировать?».

Попробую объяснить так. Представьте себе, что Вы поставили на левую и правую чаши весов по одинаковой открытой канистре, заполненных водой до краев (и соединенных между собой снизу трубочкой, т.е. сообщающиеся сосуды). А затем стали нагревать воду в левой канистре (даже просто на лучах Солнца). В результате нагрева, вода в левой канистре расширится (при этом уменьшиться её удельный вес, т.е. плотность), станет больше объемом. А так как наша канистра была заполнена до краёв, то часть воды выльется на землю (в отопительной системе эта часть воды не выливается, а выдавливается в расширительный бак, накапливаясь в нём.).

Догадываетесь, что левая канистра станет легче, чем правая? В результате левая чаша весов будет подниматься вверх, а правая чаша будет опускаться.

Если теперь попробовать представить себе, что эти канистры были подвешены тросиком к вращающемуся блоку (колёсику с крюком), подвешенному к потолку. То пока вода в канистрах была одной температуры, обе канистры весили одинаково. Когда же вода в левой канистре нагрелась, то из-за вылившейся на землю из нее воды, эта канистра стала чуть легче правой. Понятно, что при этом левая канистра начнет подниматься вверх, потому, что правая канистра оказалась тяжелее, и перевешивает левую канистру.

Тот же принцип используется и для осуществления гравитационной циркуляции. Представьте себе, что левая канистра – это котел, в котором непрерывно нагревается. А правая канистра – это радиаторы, в которых вода непрерывно остывает. Только канистры соединены между собой трубочками и пОнизу и пОверху в кольцо. Такое кольцо в отоплении называют циркуляционным кольцом. Тогда получается, что правая часть кольца движения , всегда оказывается тяжелее левой части (пока греет котел).

Сила «перевешивания» (величина давления) образующаяся от разницы веса левой и правой «канистры» называется в гидравлике напором. И под воздействием этой силы (гравитационного напора), непрерывно будет циркулировать от котла к радиаторам, доставляя к радиаторам тепло, пока греет котел. Гравитационный напор измеряют в Паскалях или метрах водяного столба или Барах.

Также хочу добавить, что массовый расход (измеряемый в кг/сек), на всем протяжении циркуляционного кольца остаётся неизменным. Т.е. если бы все циркуляционное кольцо было выполнено одним и тем же диаметром, то скорость на всём протяжении циркуляционного кольца оставалась бы одинаковой (на участке трубопровода с меньшим диаметром скорость выше, а на участке с бОльшим диаметром – ниже).

Главное, чтобы система была сконструирована так, чтобы пузырьки могли сами удаляться из тех «карманов» (в которых они могут накапливаться) посредством автовоздухоотводчиков или через главный транзитный стояк вверх в расширительный бак. В тех же воздушных «карманах», где пузырьки не накапливаются постоянно, можно ограничиться установкой кранов Маевского.

Третье заблуждение. В системах с естественной циркуляцией охлажденный вверх двигаться не может, а нагретый не может двигаться вниз.

Для циркуляционной системы важна циркуляция по всему циркуляционному кольцу. Некоторые участки трубопроводов из которых состоит циркуляционное кольцо «разгоняют» , а некоторые тормозят. Напомню, что «разгоняют» циркуляцию вертикальные участки, где опускается, а «тормозят» - где поднимается. Но, если на фоне общего напора в циркуляционном кольце порядка 300 Паскаль, какой-либо участок будет «тормозить» давлением порядка 20 Паскаль, то результирующий напор (побуждающий к циркуляции) все равно будет 280 Паскаль.

Т.е. можно и в гравитационной системе обходить магистралями дверные проемы (и прочее) и пОнизу и пОверху. Но, конечно, надо бы гидравлически рассчитать (какое будет падение давления на этом участке в Паскалях), не будет ли «торможение» критическим в каждом конкретном случае. Также напомню, что при обходе магистралями дверного проема пОверху, поднимающийся участок магистрали очень желательно теплоизолировать, чтобы снизить «тормозящий» эффект. А в верхней части обвода дверного проема установить автовоздухоотводчик или кран Маевского, чтобы из верхнего «кармана» можно было удалять воздух.

Приведу пример схемы, которая при произведенном гидравлическом расчете будет работоспособной с гравитационной циркуляцией. Хотя, конечно, не является оптимальной. В такой схеме также желательно теплоизолировать обратные стояки с поднимающимся для уменьшения «торможения».

Четвертое заблуждение. В гравитационных системах подающая магистраль (рОзлив) должна проходить над всеми ярусами радиаторов.

Да, расположить верхний рОзлив выше всех радиаторов было бы оптимальнее по многим причинам (поднятие центра охлаждения и воздухоудаление через открытый бак наверху транзитного стояка). Но это не является необходимым условием для функционирования гравитационной циркуляции. Рассмотрим пример такой схемы на рисунке №5.

Воздух в такой схеме можно удалять автовоздухоотводчиками (выделены на схеме кружочками). Ну, а расположение центра охлаждения и необходимый напор нужно рассчитать.

Пятое заблуждение. При гравитационной циркуляции центры радиаторов нижнего уровня должны находиться выше центра нагрева (теплообменника котла).

Для одноэтажного дома (особенно с «ленинградской» схемой системы отопления) это действительно почти всегда так и есть. Но в двух и более этажном доме, радиаторы первого этажа (цокольного этажа) могут быть размещены и ниже центра нагрева. Но, конечно, работоспособность при этом должна быть проверена гидравлическим расчетом.

![]()

Восьмое заблуждение. Нельзя ставить циркуляционный насос на главном транзитном стояке между и расширительным баком.

Циркуляционный насос имеет смысл поставить. Насос может повысить КПД котла, а также увеличить теплоотдачу радиаторов. Но ставить насос нужно на байпасе транзитного стояка. Также насос должен быть небольшой мощности, например, Wilo Star 25/20, имеющий напор около 2 метров водяного столба. Пример правильной установки насоса на байпасе, показан на фото ниже.

Причем нельзя устанавливать на транзитном стояке ни запорных кранов, ни пружинного обратного клапана (слишком высокое у него гидросопротивления для гравитационной системы). Для автоматического перехода из режима гравитационной циркуляции в принудительную циркуляцию и обратно, нужно устанавливать обратный шаровый поплавковый клапан. Такой клапан обладает очень малым гидросопротивлением в открытом состоянии и не тормозит гравитационную циркуляцию. Принцип действия такого клапана показан на рисунке ниже.

Существуют и другие заблуждения относительно систем с гравитационной циркуляцией:

· Расширительный бак можно устанавливать только над главным транзитным стояком.

Поясню, что это скорее касается гравитационной циркуляции с твердотопливным и без .

· В системах нельзя ставить РБ-экспанзомат.

Поясняю. То же самое, с ТТкотлом без ставить нельзя. Или с газовым старого образца типа АОГВ с плохо работающей автоматикой. Также это связано с тем, что допустимое рабочее давление котла может быть 1,5 Бара, а в неверно сконструированной закрытой системе отопления давление может подняться значительно выше. Что может привести к взрыву котла.

· Нельзя регулировать теплоотдачу радиаторов посредством радиаторных термовентилей с термоголовками.

Объясняю. Связано с тем, что при плохо работающей автоматике газового котла или в системе с твердотопливным без , при закрытии радиаторных термоклапанов (термовентилей) может произойти закипание и взрыв котла (если система закрытая).

Перепечатка не возбраняется,

при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Несмотря на технический прогресс и постоянно внедряемые инновации, схема отопления частного дома с естественной циркуляцией себя не изжила. Секрет долголетия такого типа водяного отопительного контура – в простоте монтажа и независимости от других источников энергии (электричества). Статья о том, как работает отопление при самотечном движении жидкости, и какие разновидности схем в себя включает.

Что приводит жидкость в движение – немного о законах физики

Основой для самостоятельного движения жидкости по отопительному контуру без применения нагнетающих устройств (циркуляционных насосов) является конвекция. Это физическое явление основано на том, что любая среда, нагреваясь, теряет плотность, то есть становится легче. Актуально это и для жидкостей, поэтому более холодная вода в замкнутом контуре стремится вниз, выталкивая более горячую вверх. Нагретый в теплообменнике котла теплоноситель устремляется вверх по вертикальному стояку, его место занимает остывшая жидкость, пришедшая по обратной трубе.

Так образуется избыточное давление, достаточное для преодоления гравитации и сопротивления труб. В результате теплоноситель циркулирует самостоятельно, применяя лишь тепловую энергию, выделяемую использующимся для работы котла энергоносителем. Циркуляция воды в системе отопления такого типа не отличается высокой скоростью, поэтому прогрев отапливаемого помещения при первоначальном запуске котла происходит медленно. Увеличить скорость движения воды позволяют такие особенности самотечной отопительной системы, которые учитывают при устройстве контура:

- использование труб большого диаметра (обычно 50 мм или два дюйма) с целью максимально снизить сопротивление трубопровода;

- котел монтируют как можно ниже относительно горизонтальной разводки первого этажа;

- делают разгонную петлю (высокий вертикальный стояк, от которого в верхней точке отходит труба, идущая к батареям);

- горизонтальные участки разводки устаивают под уклоном (3-4 градуса) по направлению к котлу, используя для ускорения циркуляции силу гравитации.

Кроме того, для нормальной скорости движения теплоносителя по трубам должна поддерживаться температурная разница между выходом из котла и входом обратного трубопровода не менее 25 градусов. Чем длиннее контур (больше количество секций батарей), тем разница температур должна быть выше.

Система отопления с естественной циркуляцией имеет еще одну особенность – она не может быть закрытого типа. В самотечном контуре предполагается только открытый расширительный бак, что устанавливается выше верхней точки разгонного стояка. У компенсационного бака две функции – выводить пузырьки образующихся газов из системы и сглаживать перепады давления, которые в самотечном отопительном контуре бывают значительными. Закрытый бачок мембранного типа, что устанавливается в системах, смонтированных по современным схемам с принудительной циркуляцией, не сможет полноценно сглаживать скачки давления, что неизбежно приведет к аварийным ситуациям.

Нужно учитывать, что отопление с естественной циркуляцией из-за большого диаметра труб предполагает гораздо больший объем теплоносителя, который, расширяясь при нагревании, образует значительное количество "лишней" жидкости, она и заполняет открытый компенсационный бак.

Отопление с самотечной циркуляцией – оцениваем преимущества и недостатки

По сути, самотечная система является менее совершенной, чем современные контуры, где движение жидкости обеспечивает циркуляционный насос. Но у рассматриваемых отопительных систем есть бесспорное преимущество – для естественной циркуляции не нужно электричества, от которого работает насос. Какими бы длительными не были перебои с электроснабжением, на обогреве помещений это никак не отразится.

К плюсам самотечных контуров отопления можно отнести и их инерционность. Это актуально, если используется классический твердотопливный котел, для которого характерна такая эксплуатационная особенность, как большие и частые перепады температуры в топке. Большая инерция контура с естественным движением жидкости сглаживает температурные скачки в такой ситуации, делая обогрев помещений более равномерным.

На этом преимущества самотечных систем отопления заканчиваются и начинаются их минусы, которых гораздо больше.

- 1. Использование труб большого сечения и обязательный их монтаж под уклоном не дают возможности произвести скрытую прокладку отопительных коммуникаций, поэтому все элементы системы будут на виду. На практике для устройства самотечного контура используются только металлические трубы (пластиковые плохо выдерживают высокую температуру и давление, предполагают множество резких переходов, повышающих сопротивление трубопровода). А это сложность монтажа (сварочные работы) и необходимость ежегодной покраски коммуникаций. Кроме того, громоздкие трубопроводы, проложенные на виду, плохо сочетаются с современными интерьерами.

- 2. Ограниченный выбор батарей отопления. Для естественной циркуляции очень важен диаметр внутренних отверстий радиаторов, их способность выдерживать давление и высокую температуру. Таким требованиям лучше всего соответствуют чугунные изделия, которыми чаще всего и оснащаются самотечные контуры. Алюминиевые "слабые" насчет давления и быстро окисляются (скорость коррозии напрямую зависит от температуры теплоносителя), биметаллические батареи имеют узкие просветы, стальные делаются в виде моноблоков (неразборная конструкция), поэтому тяжело подобрать необходимую тепловую мощность радиатора.

- 3. Необходимость максимально углублять котел. Для этого приходится делать площадку, расположенную ниже общего уровня пола до полуметра. В результате котел неудобно обслуживать (особенно твердотопливный) и подводить к нему трубы при обвязке теплогенератора. Понятно, что об эксплуатации современных котлов настенной установки речь не идет.

- 4. Ограничена площадь обогреваемых помещений. Учитывая, что трубы расположены под уклоном, на большую длину проложить их не удастся. К тому же, чем длиннее контур, тем больше его сопротивление, следовательно, меньше скорость циркуляции. При большой протяженности коммуникаций крайние точки (батареи) будут нагреваться плохо, и добиться качественного обогрева не удастся даже добавлением секций.

Система отопления с естественной циркуляцией не отличается совершенством, в том числе эстетическим. Однако возможность не зависеть от электроснабжения привлекает некоторых домовладельцев до сих пор, особенно в регионах, где с электричеством часто случаются проблемы. Для тех, кто предпочитает надежность техническому совершенству, предлагается несколько схем устройства самотечного контура.

Основные схемы трубной разводки – выбираем оптимальный вариант

Отопительные контуры, предполагающие естественную циркуляцию теплоносителя, имеют два основных варианта (схемы) устройства:

- однотрубный, когда подача и отведение жидкости от батарей происходит по одной трубе;

- двухтрубный – подача теплоносителя и его отведение от радиаторов осуществляется различными трубопроводами.

Однотрубный контур прост в монтаже. От котла отходит стояк, который поднимают как можно выше в пределах помещения. От верхней точки стояка отходит и спускается почти до уровня пола разгонная труба, плавно переходящая в подающий трубопровод. К коммуникации по ее ходу поочередно присоединяются батареи с помощью двух патрубков меньшего диаметра (при двухдюймовом трубопроводе обычно используют отводы на ¾ дюйма). "Обслужив" все радиаторы, трубопровод превращается в "обратку", которая уходит к котлу. разводки хороша только простотой устройства и относительной эстетичностью (трубы на виду, но расположены низко). Дальше одни недостатки.

Из-за того, что остывший теплоноситель от батарей впадает в ту же трубу, из которой приходит горячая жидкость, температура воды после прохождения каждого радиатора довольно быстро падает. Если к первой батарее коммуникация доставит теплоноситель температурой 85 градусов (например), то крайнему от котла обогревателю можно рассчитывать только на 60 градусов. Отсюда неравномерный обогрев, который приходится компенсировать добавлением секций батареям, удаляющимся от котла, поэтому крайние радиаторы часто громоздкие и тяжелые (особенно, если чугунные).

Подключить батареи при однотрубной разводке можно только снизу (вход и выход), а это самый неэффективный способ подключения радиаторов (прогреваются неравномерно, что сказывается на качестве обогрева). Диагональное подключение радиаторов возможно, если подающая труба проложена выше батарей, но это уже двухтрубная схема.

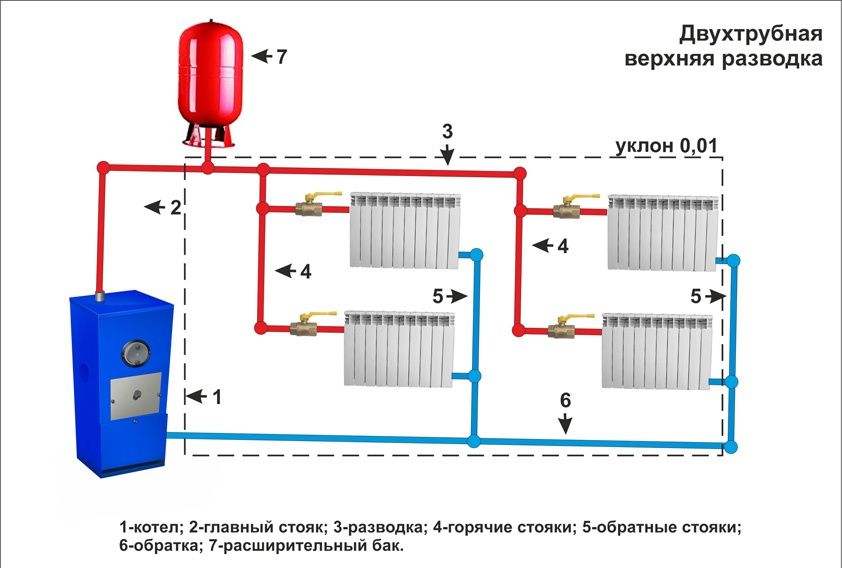

При двухтрубной разводке от стояка отходит подающая труба, расположенная под потолком. От нее опускаются патрубки к каждой батарее (подключаются в верхнем положении). Внизу расположена вторая, обратная труба, в которую впадают отводящие патрубки от радиаторов (присоединяются к в нижнем положении по диагонали). С точки зрения эстетики картина не очень, но по эффективности такая система намного лучше. К каждой батарее подходит жидкость одинаковой температуры, что обеспечивает равномерный обогрев всех комнат, плюс есть возможность подключения большего количества обогревателей.

Планирование и монтаж отопления с естественной циркуляцией считается наиболее простым и не затратным способом обогреть дом. Однако для практической реализации подобного проекта следует знать все нюансы и правила выбора компонентов. Поэтому система отопления частного дома с естественной циркуляцией должна быть правильно рассчитана и проработана схема ее установки.

Принцип работы отопления с естественной циркуляцией

Для работы любой водяной отопительной системы необходимо обеспечить циркуляцию теплоносителя по трубам. Нагреваясь в котле, горячая вода должна поступать в батареи и радиаторы для передачи тепла в помещения дома. Водяная система отопления с естественной циркуляцией не является исключением.

Движение теплоносителя происходит за счет разности плотности в нормальном и в нагретом состоянии. При попадании в теплообменник работающего котла происходит повышение температуры воды и как следствие – уменьшение плотности. Так как удельная масса холодного теплоносителя выше – он начитает вытеснять нагретый. В результате этого образуется движение масс.

Перед тем как сделать водяное отопление с естественной циркуляцией своими руками следует внимательно ознакомиться с техническими характеристиками и спецификой эксплуатации:

- Высокая степень надежности . Отсутствие движущихся элементов (крыльчатка циркуляционного насоса) и давление, равное атмосферному, обеспечивают длительную эксплуатацию естественной системы отопления частного дома;

- Инерционность системы . Естественная циркуляция в закрытой системе отопления обеспечивается за счет небольшой разности давления. Поэтому скорость поступления горячей воды к радиаторам будет минимальной;

- Обязательное соблюдение уклона магистралей . Для нормальной работы уклон системы отопления с естественной циркуляцией должен соответствовать расчетным данным. Трубы монтируют с уклоном от котла, а для обратной магистрали – к котлу. Таким образом обеспечивается оптимальная работа системы.

Также следует отметить, что монтаж системы отопления с естественной циркуляцией рекомендуется осуществлять для схем с протяженностью трубопроводов не более 30 м.п. В противном случае большой объем остывшего теплоносителя существенно снизит его скорость.

Традиционная схема может предусматривать монтаж газового, твердотопливного или электрического котла. Важно чтобы в их конструкции была предусмотрена система защиты от перегрева в случае обратного движения теплоносителя или возникновения воздушных пробок.

Схемы отопления с естественной циркуляцией

Прежде всего необходимо правильно подобрать схему расположения трубопроводов, радиаторов и котла. Так как правильно сделать отопление с естественной циркуляцией можно лишь по заранее составленному плану – этому этапу работы нужно уделить максим внимания.

На первом этапе проводится первичный анализ помещения (дома), где планируется обустроить систему теплоснабжения. Учитывается жилая площадь, степень теплоизоляции наружных стен и тип котла для нагрева воды. В настоящее время существует множество схем, с помощью которых можно сделать отопление с естественной циркуляцией своими руками. Наиболее популярными являются:

- Однотрубная . Оптимальный вариант для небольших домов и квартир;

- Двухтрубная . Выбирается для обеспечения нагрева воздуха в домах со средней и большой площадью, двухэтажных зданий.

Однако учитывая принцип работы системы отопления с естественной циркуляцией следует помнить о главных ограничениях – общая протяженность магистрали, минимальное количество поворотных узлов. Поэтому данную схему нельзя применять для коллекторной или тройниковой разводки труб. Слишком большие гидравлические потери будут негативно сказываться на скорости движения теплоносителя.

Выполняя расчет системы отопления с естественной циркуляцией следует учитывать, что в этой системе можно применять только воду. Антифриз обладает слишком большой плотностью, что не сможет обеспечить должный напор в трубопроводах.

Однотрубная система

Для небольших дачных и загородных домов при расчете системы отопления с естественной циркуляцией учитываются не только технические (эксплуатационные) характеристики, но и общая себестоимость проекта. В итоге должна получиться надежная и недорогая в обслуживании система теплоснабжения. Поэтому чаще всего в этих домах делается однотрубная система отопления с естественной циркуляцией.

Особенностью этой системы является наличие одной магистрали. Радиаторы и батареи подключаются к ней параллельно, образуя единый контур. Основными преимуществами однотрубной система отопления с естественной циркуляцией являются минимальное количество комплектующих, небольшой расход материалов и простота монтажа. Однако нужно учитывать, что скорость остывания теплоносителя в этой системе достаточно велика из-за последовательной передачи тепла каждому радиатору в цепи.

Для оптимизации теплового режима в естественной системе отопления частного дома нужно предусмотреть наличие таких компонентов:

- Байпас в обвязке каждого радиатора . Он даст возможность ограничить приток теплоносителя в батарею, не изменяя параметры всей системы. С его помощью можно полностью отключить отопительный прибор для замены или ремонта, не прекращая работу теплоснабжения;

- Терморегуляторы на батареях. Они монтируются в систему отопления с естественной циркуляцией в паре с байпасом. Автоматический термический элемент будет изменять сечение проходного диаметра патрубка радиатора, тем самым регулируя степень нагрева прибора;

- Кран Маевского . Обязательный компонент в обвязке радиатора. Так как рассчитать систему отопления с естественной циркуляцией получается не всегда точно – следует продумать систему для удаления воздуха. Именно для этого и предназначен кран Маевского.

Еще одним преимуществом однотрубной системы теплоснабжения с естественной циркуляцией является небольшая занимаемая площадь. Монтаж магистрали можно сделать как открытым, так и закрытым способом. Важно лишь обеспечить подключение к ней радиаторов.

Для водяной системы отопления с естественной циркуляцией с одним трубопроводом котел и радиаторы можно располагать на одном уровне, что запрещено для других схем.

Двухтрубная система

Стабильную работу отопления в средних и больших домах можно обеспечить только при разделении горячего и холодного потоков воды. В этом случае оптимальным вариантом будет двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией.

Для нормальной работы системы следует предусмотреть монтаж котла ниже уровня радиаторов. Это необходимо для создания напора остывшей воды, которая и создает естественную циркуляцию в закрытой системе отопления. Для лучшего напора сразу после котла необходимо делать разгонный стояк. На его самой высокой точке устанавливается расширительный бак. От него под наклоном монтируется разливная труба, к которой подключаются радиаторы.

Правильно просчитанная и установленная двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией будет работать даже при минимальной разнице температур между остывшим и нагретым теплоносителем. Для реализации подобного проекта нужно учитывать следующие нюансы:

- Расположение котла водяного отопления с естественной циркуляцией своими руками. Чаще всего он находится в цокольном или подвальном помещении. В нем необходимо обеспечить нормальный температурный режим, вентиляцию и естественное освещение;

- Контрольный патрубок на расширительном баке . Даже если правильно рассчитать систему отопления с естественной циркуляцией – все равно будет вероятность критического снижения объема воды. С помощью контрольного патрубка можно отслеживать этот показатель;

- Узлы подпитки и слива воды . Они находятся в самой низкой точке – на обратной трубе. Для того чтобы правильно сделать отопление с естественной циркуляцией следует заранее предусмотреть способы автоматического (полуавтоматического) пополнения системы, а также оперативного слива воды.

Благодаря появлению новых материалов можно сделать двухтрубную систему отопления с естественной циркуляцией своими руками из стальных или полимерных труб. Все зависит от бюджета, наличия соответствующих инструментов и материалов.

В двухтрубной системе отопления с естественной циркуляцией установка байпасов не обязательна. Важно лишь предусмотреть монтаж запорной арматуры для возможного отключения прибора от общей магистрали.

Расчет мощности отопления с естественной циркуляцией

Для вычисления основных параметров теплоснабжения рекомендуется воспользоваться специализированными программами. С их помощью можно рассчитать систему отопления с естественной циркуляцией максимально точно. Но если такой возможности нет – применяют другие, упрощенные методы.

Самый простой способ – вычислить требуемую мощность котла с помощью соотношения 1 кВт тепловой энергии на 10 м² площади. При этом полученный результат нужно умножить на коэффициент, который зависит от климатических условий региона.

Его значения для водяной системы теплоснабжения с естественной циркуляцией даны в таблице. Эти коэффициенты являются рекомендуемыми и могут быть заменены на другие в зависимости от фактических характеристик дома. Но в любом случае этот метод позволит определить приближенные параметры отопительной системы. Поэтому его применение является обязательным этапом при проектировании теплоснабжения.

Однако при этом не учитывается степень теплоизоляция здания, количество и характеристики оконных и дверных конструкций. Поэтому лучше всего воспользоваться другой методикой расчета системы теплоснабжения с естественной циркуляцией. Этапы проведения вычислений:

- На 1 м³ жилой здания потребуется 400 Вт тепла. Умножая мощность на объем здания получаем начальное значение тепловой энергии.

- Для компенсации тепловых потерь через окна количество конструкций умножаем на 100 Вт. Такая же методика применяется для наружных дверей, но с компенсацией 200 Вт на каждую.

- Если комната имеет внешнюю стену, то для нормальной работы естественной система теплоснабжения частного дома результат умножается на поправочный коэффициент 1,2.

- Для частных домов тепловые потери через кровлю и пол учитываются с помощью коэффициента 1,5.

Следует отметить, что даже этот расчет будет приблизительным. Планируя монтаж теплоснабжения с естественной циркуляцией своими руками для большого дома рекомендуется обратиться к специалистам для точного вычисления основных характеристик системы.

Для минимизации тепловых потерь в здании необходима хорошая теплоизоляция наружных стен, потолка, кровли. Это снизит текущие затраты на водяное отопление с естественной циркуляцией, сделанное своими руками.

Правила составления схемы отопления с естественной циркуляцией

Зная основные принципы работы системы теплоснабжения с естественной циркуляцией и выбрав оптимальную схему, можно приступать к комплектации. Этот этап не менее важен чем предыдущие, так как от технических параметров компонентов будет зависеть дальнейшая работы отопления.

Нужно учитывать все особенности этой системы. В схемах с принудительной циркуляцией компенсация гидравлических потерь происходит за счет работы циркуляционного насоса. Для систем с естественной циркуляцией в закрытом отоплении подобного механизма не существует. Поэтому для минимизации потерь следует обратить внимание на следующие моменты проектирования и подбора комплектующих:

- Трубы отопления . Их диаметр должен составлять от ДУ32 до ДУ40. Таким образом компенсируется трение воды о внутреннюю поверхность. Также рекомендуется выбрать полимерные изделия с гладкой стенкой. Их фактический наружный диаметр равен от 40 до 50 мм;

- Схема разводки магистралей . Нужно избежать поворотных узлов, которые увеличивают гидравлическое сопротивление в системе;

- Высота разгонного стояка . В схеме отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией он должен быть выше потолка второго этажа. Расширительный бак располагается на чердаке;

- Характеристики запорной арматуры . Ее наличие не должно сказываться на параметрах системы.

Для лучшего понимания принципов работы схемы отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией можно провести аналогию с известными сообщающимися сосудами. В данном случае котел будет находиться ниже уровня радиаторов, следовательно поток жидкости будет циркулировать в его сторону. Именно поэтому при разработке схемы и монтаже системы отопления с естественной циркуляцией его нужно располагать как можно ниже.